Cada 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una fecha impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y respaldada por la UNESCO desde 1983, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, su vulnerabilidad y la necesidad de su conservación y protección.

En este contexto, queremos rendir homenaje a algunos de los espacios más emblemáticos de nuestra historia, que no solo forman parte del paisaje urbano de Toledo, sino que también son testigos vivos del devenir de los siglos y del mestizaje cultural que caracteriza a esta ciudad única. Monumentos que han resistido guerras, reformas, abandonos y renacimientos, y que siguen hablándonos desde sus muros, sus arcos, sus azulejos o sus bóvedas.

Entre ese vasto patrimonio, hoy destacamos cuatro monumentos toledanos que fueron reconocidos como Bien de Interés Cultural (BIC) hace más de 140 años, lo que los sitúa entre los primeros del país en recibir esta distinción patrimonial. Este reconocimiento temprano no solo certifica su valor artístico y arquitectónico, sino también su profunda relevancia histórica, espiritual y simbólica.

Los primeros bienes con un valor histórico y cultural relevante que se declararon como tales, pertenecientes al territorio de Castilla-La Mancha, datan del último tercio del S. XIX, y lo hicieron con la denominación de Monumento Histórico-Artístico, publicándose entonces en la Gaceta de Madrid (actualmente el BOE).

Posteriormente con la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español se establece un nuevo marco legislativo más acorde a los tiempos que corren, regulando la protección, acrecentamiento y transmisión de los bienes que componen el Patrimonio Histórico Español. Se definen los bienes muebles e inmuebles que lo constituyen, incluyendo el patrimonio arqueológico y etnográfico, así como museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal y los Monumentos Histórico-Artísticos declarados hasta la fecha pasar a ser, en función de esta ley, Bienes de Interés Cultural (BIC), el nuevo término acuñado por esta norma.

Con la aprobación del Estatuto de Autonomía por la Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto, la Comunidad Autónoma asumió, en función del art. 31, disposición 16ª, las competencias exclusivas en materia Patrimonio Monumental, Histórico, Artístico y Arqueológico. Ello permitió que, a partir de entonces, los nuevos BIC fueran declarados por la Comunidad Autónoma y publicados en su medio oficial, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Con la Ley Autonómica 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha se promueve la conservación, protección y enriquecimiento del patrimonio cultural existente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, estableciéndose las figuras de protección de los bienes culturales existentes en la Región y creando el Catálogo del Patrimonio Cultural, así como se establecen las obligaciones de los propietarios y las competencias de la administración.

A través de este recorrido, te invitamos a redescubrir la riqueza de estos espacios: desde la espiritualidad en la Capilla de San Jerónimo, hasta la defensa militar del Castillo de San Servando, el simbolismo monumental de la Puerta del Sol o la belleza y la memoria de la Sinagoga del Tránsito, actual Museo Sefardí.

Capilla de San Jerónimo del Convento de la Concepción Francisca (BIC desde 1884)

La Capilla de San Jerónimo forma parte del conjunto arquitectónico que integran la iglesia del siglo XVI y el Convento de la Concepción Franciscana, fundado en 1484 por doña Beatriz de Silva. Este enclave se sitúa al norte del casco histórico de Toledo, en el barrio tradicionalmente conocido como colación de la Magdalena.

La capilla se encuentra a la izquierda del patio de acceso, conocido como La Demandera, y destaca por su marcado estilo gótico. Su cubierta es una cúpula semiesférica construida en ladrillo, con un diámetro de 5,30 metros, decorada con llamativos azulejos de Manises. Esta estructura se apoya sobre una compleja bóveda de crucería estrellada, cuyos nervios y paños interiores están revestidos con cerámica policromada. Destacan en especial los alfardones vidriados, colocados en relieve o en hendidura, que otorgan a la cúpula un efecto visual muy característico, conocido como alboaire.

Capilla de San Jerónimo del Convento de Concepción Francisca vista desde el Museo de Santa Cruz. Fue declarada monumento nacional (BIC) en 1884, procediéndose a continuación a la consolidación de la bóveda, que se recubrió exteriormente con una chapa de cinc. El resto del tejado, a cuatro aguas, se cubre con teja curva (árabe).

Los azulejos que decoran la bóveda están pintados en azul cobalto, óxido de cobre, óxido de manganeso y toques de dorado, revelando una rica influencia ornamental tanto musulmana como cristiana.

Una inscripción conservada en el interior de la capilla señala que fue erigida por Gonzalo López de la Fuente, un mercader de paños, y que las obras fueron ejecutadas por el solador Alonso Fernández en el año 1422. Según documentación del archivo conventual, este espacio habría servido como capilla funeraria de los García de Toledo en el siglo XV, y antes aún, podría haber sido un recinto islámico altomedieval, anterior a la construcción del monasterio cristiano.

El interior de la capilla conserva elementos artísticos de gran valor, como el Arco de Yeserías procedente del Palacio del Rey don Pedro, y una celosía de madera que filtra la luz que entra a través de un amplio arco de herradura. En la zona del altar, además, se encuentran pinturas murales de notable interés iconográfico, que representan escenas como la Misa de San Gregorio y la Anunciación.

Una joya del gótico toledano, con una cúpula decorada en azulejos de Manises y elementos decorativos de ascendencia musulmana y cristiana. Ubicada en el antiguo barrio de la Magdalena, encierra siglos de historia y arte funerario.

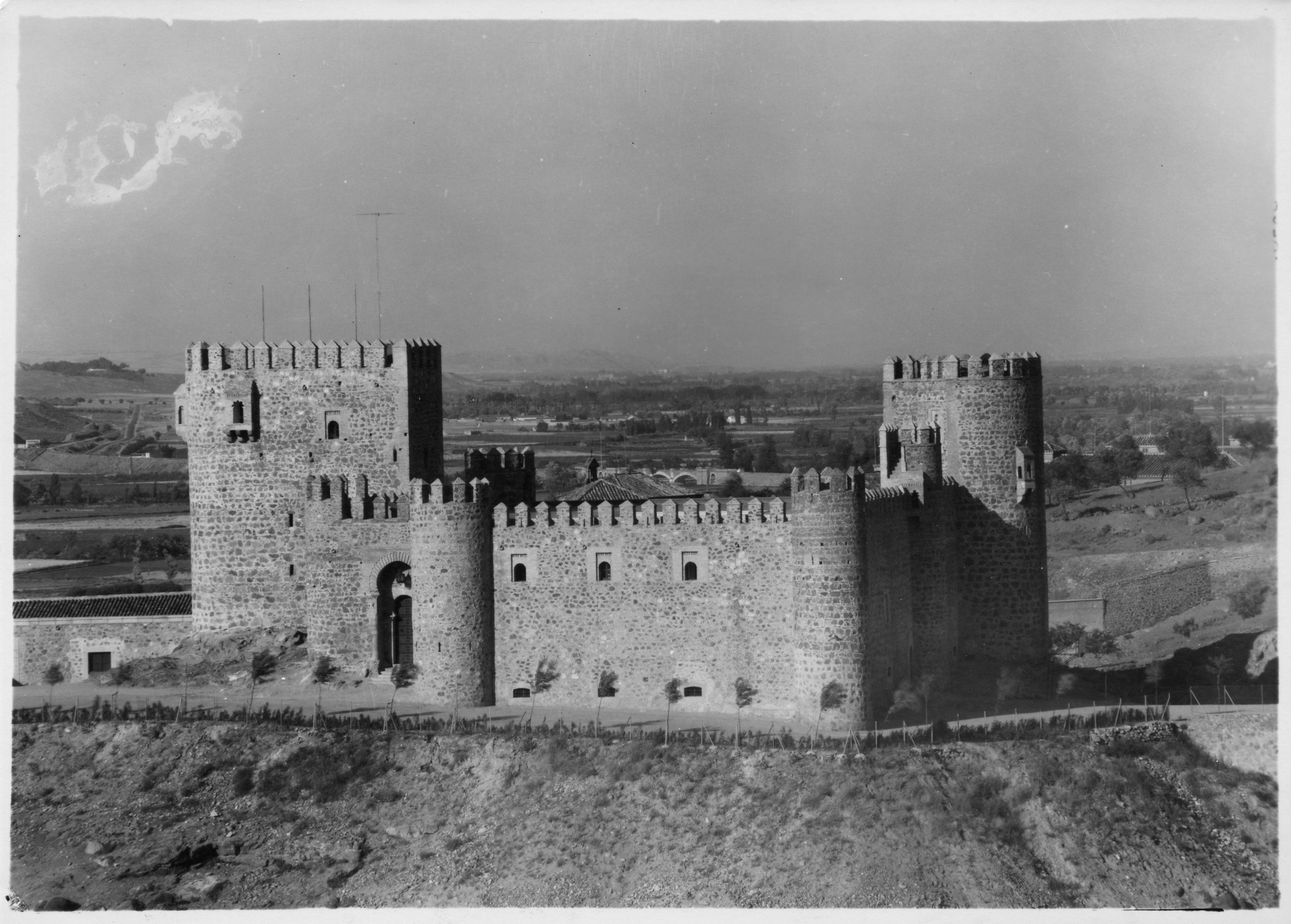

Castillo de San Servando (BIC desde 1874)

Fortaleza de origen islámico reconstruida en el siglo XX, que custodia el paso del Tajo frente al puente de Alcántara. Su historia mezcla la defensa militar, la vida monástica y la función educativa.

Situado en lo alto del cerro que lleva su mismo nombre, en la margen izquierda del río Tajo y muy cerca del puente de Alcántara, el Castillo de San Servando se alza como un vestigio de la historia defensiva y religiosa de Toledo.

Los restos arqueológicos encontrados en el lugar apuntan a un origen islámico, vinculado a la poderosa red de fortificaciones que defendía la ciudad y controlaba los accesos estratégicos, como el propio puente. Tras la conquista cristiana de Toledo, en el año 1088, el rey Alfonso VI eligió este enclave para fundar un monasterio, que dedicó a los santos San Servando y San Germano, dando así nombre al edificio.

A lo largo de los siglos, el castillo pasó por distintas manos —entre ellas, la Catedral de Toledo y la Alcaldía— hasta que, ya en estado de abandono, fue adquirido por el Estado y declarado Monumento Nacional en 1874. Sin embargo, esa protección no impidió su progresivo deterioro, que continuó hasta que, entre 1945 y 1958, fue completamente reconstruido.

Durante esta restauración se respetó su trazado original, conservando el perímetro exterior —datado a finales del siglo XIV— y rehaciendo todo el interior. Desde entonces, el edificio alberga un colegio menor, funcionando actualmente como albergue juvenil y residencia universitaria.

El castillo está construido principalmente en mampostería, con coronamientos de ladrillo rojo en torres y muros, especialmente visibles en el lateral sur. Su planta rectangular está orientada de sur a norte y cuenta con torres circulares huecas en tres de sus esquinas, destacando una de mayor tamaño. Además, posee una torre intermedia en el lado sur.

En las torres todavía se conservan matacanes de ladrillo, sostenidos por mensulones de piedra, decorados con arcos lobulados de tipo ornamental. Su puerta principal, ubicada originalmente en el norte y similar en estilo a la torre albarrana de la Almofala o a la Puerta del Sol, se encuentra ahora en la fachada este, sirviendo como acceso al albergue.

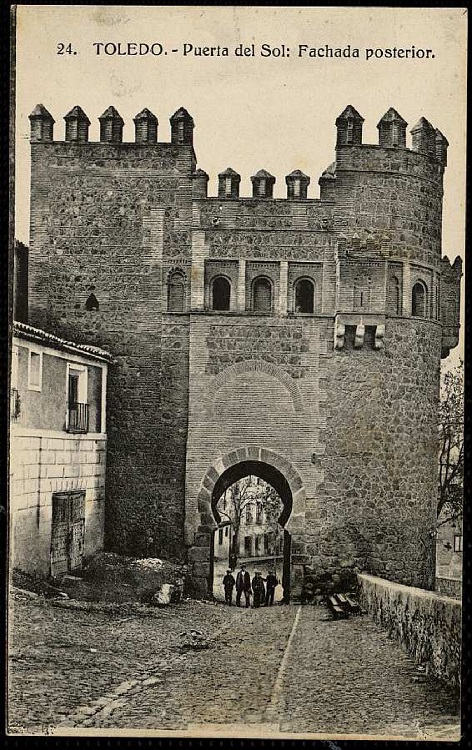

Puerta del Sol (BIC desde 1878)

Imponente acceso defensivo de la ciudad, con orígenes romanos y transformaciones musulmanas, mudéjares y cristianas. Un ejemplo perfecto del mestizaje estilístico que define Toledo.

Ubicada en el lado norte de la ciudad de Toledo, la Puerta del Sol es una antigua estructura defensiva que ha acompañado el devenir histórico de la ciudad desde hace casi dos mil años. Su origen se remonta al siglo I d.C., cuando existía como un torreón romano adosado a la muralla, construido con grandes sillares de piedra.

A lo largo del tiempo, esta puerta ha sufrido numerosas transformaciones. Durante la ocupación musulmana, fue ampliada hasta convertirse en una torre cuadrada fortificada. Ya en el siglo XIV, bajo el arzobispado de Pedro Tenorio, alcanzó un papel protagonista como uno de los accesos más relevantes a la ciudad. En el siglo XVI, el corregidor Gutiérrez Tello embelleció su fachada norte con un gran medallón de mármol, que representa la imposición de la casulla a San Ildefonso, y en el siglo XVII se añadieron pinturas con figuras del Sol y la Luna, de donde proviene su nombre actual.

Hoy, la estructura que contemplamos refleja el estilo mudéjar toledano, caracterizado por sus verdugadas de ladrillo, sus arquillos ciegos entrecruzados y el uso de materiales de diferentes épocas: sillares de granito en las bases y jambas, sillarejo en los muros y arcos de herradura y apuntados en los vanos.

La planta de la puerta está compuesta por un cuerpo central flanqueado por dos torreones: uno rectangular empotrado en la muralla y otro semicircular con matacanes decorativos en su exterior. El interior se divide en dos niveles y una azotea:

El primer cuerpo contiene dos tramos abovedados, separados por un rastrillo, y conecta con una escalera empinada que lleva al nivel superior.

El segundo cuerpo alberga dos naves, una principal abovedada y otra más pequeña adosada.

En la parte superior, la azotea almenada ofrece vistas panorámicas del arrabal de la ciudad.

La fachada norte, la más representativa, está presidida por un arco túmido (una variante del arco de herradura apuntado), enmarcado por un alfiz que encierra a su vez otro arco de herradura islámico. Todo el conjunto culmina con un elegante paño de arcos entrecruzados de ladrillo.

Entre sus elementos defensivos destacan las buhardas, los matacanes sobresalientes y el imponente rastrillo metálico, que se conserva como recuerdo de su función original como puerta fortificada.

Sinagoga del Tránsito o de Samuel ha-Leví (BIC desde 1877)

En pleno corazón de la judería de Toledo se alza uno de los monumentos más emblemáticos del legado judío en España: la Sinagoga del Tránsito, construida entre 1336 y 1357 gracias al impulso de Samuel ha-Leví, tesorero del rey Pedro I de Castilla. Esta sinagoga representa no solo la riqueza espiritual de la comunidad sefardí, sino también su relevancia social y cultural en la ciudad medieval.

Con la expulsión de los judíos en 1492, el edificio fue cedido por los Reyes Católicos a la Orden de Calatrava, que lo incorporó a su patrimonio a cambio de otros bienes. Dos años después, pasó al Priorato de San Benito, iniciándose una transformación que lo convirtió en hospital y asilo para los caballeros calatravos. La Gran Sala de Oración pasó a ser utilizada como iglesia y espacio funerario, mencionada en documentos como la Iglesia de San Benito.

Durante el siglo XVI, el edificio fue reformado para adaptarse por completo a su nuevo uso eclesiástico. Se añadió una sacristía y un arcosolio plateresco en honor a la Virgen, así como un retablo sobre el antiguo Hejal. El altar principal se colocó directamente sobre el pavimento original de la sinagoga. La Galería de Mujeres fue tapiada y reconvertida en vivienda, y se construyó un coro de madera en el extremo occidental.

En el siglo XVII, el templo comenzó a ser conocido popularmente como la iglesia del Tránsito, debido a un cuadro del artista Juan Correa de Vivar, que representaba la escena de la muerte de la Virgen y decoraba su altar. Durante el siglo XVIII, el edificio sufrió el declive general de las órdenes militares y quedó reducido a la categoría de ermita.

Durante la ocupación napoleónica, fue usado como barracón militar, lo que acentuó su deterioro. A pesar de seguir funcionando como ermita hasta la desamortización de Mendizábal (1836), su estado continuó empeorando.

En 1877, fue finalmente declarada Monumento Nacional (Bien de Interés Cultural), lo que permitió iniciar una etapa de restauración que se prolongó hasta principios del siglo XX. Entre 1910 y 1968, estuvo bajo la tutela del Patronato del Museo del Greco, dirigido por el marqués de la Vega-Inclán, quien promovió importantes intervenciones. En los años 60, antes de convertirse en museo, se eliminaron elementos añadidos en etapas anteriores, como la sillería coral, y se restauraron yeserías, suelos, carpintería y muros. También se incorporaron tapices de seda que reproducen motivos del Monasterio de las Huelgas de Burgos.

El edificio, de estilo mudéjar, tiene unas dimensiones aproximadas de 23 metros de largo, 9,5 de ancho y 17 de alto. Su espacio más destacado es la Gran Sala de Oración, rectangular y cubierta por una techumbre de madera en forma de artesa invertida, conocida como armadura de par y nudillo. La parte superior de las paredes está decorada con una serie de ventanas con arquillos polilobulados, que permiten la entrada de luz natural. Un friso de yeso policromado recorre la estancia con motivos heráldicos, vegetales, geométricos y epigráficos.

A ambos lados de esta sala se encuentran las dependencias del actual Museo Sefardí, así como la Galería de Mujeres, en el piso superior, desde donde las fieles asistían al culto. El edificio también cuenta con dos patios exteriores: uno trasero, adosado a la fachada este, y otro al norte conocido como el Jardín de la Memoria.

Hoy en día, la sinagoga es la sede del Museo Sefardí de Toledo, un espacio que no solo preserva la memoria de la comunidad judía que habitó la Península Ibérica hasta su expulsión, sino que también rinde homenaje a sus descendientes y a la huella indeleble que dejaron en la cultura hispánica.

Estos cuatro monumentos no son solo estructuras de piedra, ladrillo o madera: son fragmentos vivos de nuestra memoria colectiva, custodios de siglos de historia, arte y espiritualidad. Su temprana declaración como Bien de Interés Cultural es reflejo de su relevancia y de la necesidad de protegerlos para que futuras generaciones puedan seguir admirándolos, estudiándolos y emocionándose con ellos.