Arte Rupestre Paleolítico en Castilla-La Mancha

De entre el vasto patrimonio arqueológico de la Comunidad de Castilla-La Mancha destaca singularmente su Arte Rupestre Paleolítico.

Fruto del comportamiento simbólico de los primeros pobladores europeos de nuestra especie, su peculiar iconografía, popularizada través de las imágenes de lugares de trascendencia universal como Altamira o Lascaux, forma ya parte de la memoria colectiva de la Humanidad.

La huella de esta actividad gráfica y cultural está presente en el interior de Iberia desde fechas muy antiguas, alrededor de 27.000 años antes de la actualidad, y en su conocimiento y comprensión son claves los conjuntos gráficos castellano-manchegos.

Estos se localizan fundamentalmente en el norte de la Comunidad, en la provincia de Guadalajara, aprovechando las cuevas y abrigos calcáreos de las estribaciones meridionales de los sistemas Central e Ibérico y situándose en la cabecera de algunas de las principales arterias fluviales de la región, el Tajo y el Jarama (cuevas del Reno, el Cojo, el Turismo, los Casares y la Hoz).

Tan solo conocemos otra localización fuera de esta área, la cueva del Niño (Ayna, Albacete), situada ya en el área de transición entre la Meseta Sur y Andalucía Oriental.

Lo que conocemos en estos conjuntos gráficos confirma su pertenencia a los sistemas gráficos simbólicos europeos elaborados por los primeros pobladores de nuestra especie durante un amplio periodo temporal comprendido entre hace 37.000 y 12.000 años.

Utilizando una peculiar mixtura de imágenes “naturalistas” y abstractas, nuestros antepasados crearon un sistema gráfico complejo plenamente coherente con su modo de vida basado en la caza y la recolección. Hoy en día tendemos a interpretar este sistema como una forma de lenguaje capaz de transmitir mensajes muy variados, y no tanto, en una visión más reduccionista, como la exclusiva expresión de la religiosidad o la ritualidad de las sociedades del Paleolítico.

Las formas gráficas naturalistas nos trasladan el retrato de unos ecosistemas ya extintos, en los que la fauna existente respondía impacto de los fríos de la Última Edad de Hielo, periodo que cubre casi completamente el periodo de tiempo de vigencia de estas grafías prehistóricas. A los caballos, ciervos y cabras que habitaron el interior ibérico en esos tiempos les acompañaron a veces especies mucho más adaptadas a las bajas temperaturas, algunas hoy en día emigradas a latitudes boreales o árticas, como el reno o el glotón, y otras definitivamente extintas, como el rinoceronte lanudo, el bisonte de estepa o los leones de las cavernas.

Todas estas especies están representadas de las cuevas castellanas, acompañadas frecuentemente por figuras humanas cuyo tratamiento formal se aparta del naturalismo observado en los animales. El discurso gráfico se completa con representaciones abstractas que en argot científico solemos denominar signos, esencialmente formas geométricas (triángulos, cuadrículas) más o menos complejas sin referentes en la naturaleza.

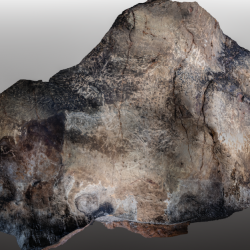

Estas formas parecen individualizar y regionalizar el mensaje más generalizado de las representaciones naturalistas, común en lo esencial a toda la Península Europea, y en el interior de la Iberia nos muestra signos triangulares o cuadrangulares peculiares y exclusivos de esta zona geográfica. Todo este discurso simbólico se plasma mediante un aparato técnico muy sencillo con el que se alcanzan extraordinarios resultados expresivos; bien a través de pinturas creadas con pigmentos de origen natural (ocres, carbón vegetal o animal, manganeso) y aplicadas en forma líquida o sólida (lápices), o bien mediante procedimientos de grabado de las superficies rocosas que buscaban crear un contraste cromático entre la superficie oscura de la roca y su interior más claro.

Entre estas versiones técnicas son las segundas las predominantes en Castilla-La Mancha, aunque algunos conjuntos (cuevas del Reno o del Niño) nos ofrecen espléndidos ejemplos de pinturas. Conjugando la simplicidad técnica y la variedad temática nuestros antepasados paleolíticos nos legaron un extraordinario patrimonio gráfico. Patrimonio muy frágil que, aparte de su valor artístico intrínseco, encierra algunas de las claves para comprender y conocer a las primeras comunidades de Humanos Anatómicamente Modernos. Por todo ello es primordial acrecentar nuestros esfuerzos para preservarlo y estudiarlo en profundidad.

Puedes obtener más información de la visita de Los Casares de Riba de Saelices (Guadalajara) AQUÍ y de la Cueva del Niño de Ayna (Albacete) AQUÍ

José Javier Alcolea González, profesor del Área de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares