La exposición La loza de Hellín. Brillo y color presenta la historia de las producciones cerámicas esmaltadas de los alfares de Hellín desde los siglos XVI hasta el XIX dentro del panorama cerámico español.

Ha sido organizada por la Fundación Impulsa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se podrá visitar hasta el próximo 14 de septiembre en el Museo de Albacete.

Se reúnen un total de 111 obras: 110 cerámicas esmaltadas más un torno de alfarero completo procedente de los alfares de Chinchilla de Montearagón que perteneció al alfarero Antonio Tortosa, siendo hoy día el único torno completo que se conserva en la provincia de Albacete. Desgraciadamente, en Hellín no se ha conservado ningún torno de alfarero.

Han participado un total de veintidós prestadores más el Museo de Albacete: diez instituciones museísticas, dos fundaciones, tres instituciones eclesiásticas y siete colecciones particulares. En relación con las instituciones museísticas, algunas son de carácter nacional, como el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid o el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia. También instituciones de titularidad y gestión estatal, como el Museo del Greco y el Museo Sorolla. Están presentes préstamos del Museo de la Farmacia Hispana de Madrid, del Museo de Bellas Artes de Murcia, del Museo del Cau Ferrat de Sitges (Barcelona), del Museo de la Semana Santa de Hellín y de los museos arqueológicos municipales de Cehegín y Yecla de la Región de Murcia. Además, hay que sumar dos fundaciones (La Fontana y la Colección Liliana Godia), tres instituciones religiosas (Monasterio de Santa Clara de Hellín, Santuario del Cristo de Sahúco en Peñas de San Pedro y Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Hellín) y siete colecciones particulares, como la de Ángel Revuelta de Madrid y Ayeres Antigüedades de Albacete, entre otras.

La muestra se divide en cinco ámbitos. El primero está dedicado a Hellín y sus alfares; el segundo, a Los materiales, los útiles del oficio y los hornos; el tercero, a La organización del oficio, el cuarto a La comercialización, donde se habla de los encargos y los clientes, y el quinto, a Las producciones, donde se agrupan las obras en loza blanca, loza bicolor, loza tricolor, loza azul y la cerámica aplicada a la arquitectura.

1. Hellín y sus alfares

Hellín perteneció hasta 1833 al Reino de Murcia, momento en el que pasó a formar parte de la provincia de Albacete, creada con la nueva división territorial de España llevada a cabo por Javier de Burgos. El Reino de Murcia se extendió por los territorios de la actual Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y parte de las provincias de Albacete, Alicante y Jaén.

Hellín, enclavada en el sureste peninsular, se identificó a lo largo de la Edad Moderna y parte de la Contemporánea con la cerámica esmaltada obrada en sus alfares. Fueron varias las familias de alfareros, como los Zaragoza, los Lozano o los Padilla, entre otras, que durante generaciones fueron transmitiendo el oficio del barro. Se trató de una loza muy apreciada, no solo por los antiguos moradores que habitaron el Reino de Murcia, sino también por los de otros reinos como Toledo o Valencia, lo que supuso que alcanzara una gran expansión en los mercados. Las buenas y abundantes arcillas del lugar y el buen hacer de los alfareros sirvieron para que, durante más de tres siglos, estuviera en activo una industria alfarera que fue identitaria de este territorio.

El cuestionario de Tomás López (1786) señala el número de fábricas (cuatro) y el tipo de producción (loza entrefina), así como la cantidad de obra manufacturada durante un año (400.000 a 500.000 piezas) que producían los alfares de Hellín.

La loza de Hellín fue coetánea con otras producciones obradas en los territorios peninsulares de las coronas de Castilla y Aragón durante los siglos XVI al XIX. Talavera de la Reina fue el centro cerámico más prestigioso a lo largo del Siglo de Oro, tanto por la calidad de sus producciones como por el aprecio que alcanzó dentro y fuera del territorio peninsular, siendo con Triana, los dos principales focos en la introducción de novedades técnicas y estilísticas. Hubo además otros centros, como Toledo, Puente del Arzobispo, Almazán, los del Reino de Aragón (Muel, Villafeliche, Teruel), los del Reino de Valencia (Manises o Valencia) o los del Principado de Cataluña (Barcelona, Lérida o Reus).

Los obradores se emplazaron en los barrios de la Cruz y de San Roque, ambos a las afueras de la villa de Hellín. En ellos familias de alfareros como los Lozano, los Zaragoza o los Padilla, entre otras, se dedicaron en cuerpo y alma al bello oficio del barro.

2. Los materiales, los útiles del oficio y los hornos

El segundo ámbito de la exposición se centra en mostrar no solo los distintos materiales empleados en la elaboración de una pieza cerámica, los cuales fueron la arcilla, el plomo, el estaño y los pigmentos minerales que contenían óxidos metálicos y permitían añadir color a sus decoraciones (el cobalto para el azul, el hierro para el ocre y el manganeso para el negro), sino también las técnicas, el instrumental de trabajo y el tipo de hornos empleados para la cocción cerámica, además del empleo de las atochas para la combustión de los hornos. La leña utilizada en los hornos para cocer cerámica esmaltada fue la atocha de esparto, un tipo de planta herbácea que produce una llama muy viva. El término municipal de Hellín fue rico en esta planta de la familia de las gramíneas, ya que el clima seco y árido del lugar favorecía su crecimiento.

3. La organización del oficio

El tercer ámbito refleja la organización del oficio de alfarero, al igual que otros, se establecía jerárquicamente con las figuras del aprendiz, el oficial y el maestro. La formación comenzaba con el aprendizaje, pasaba por la oficialía y terminaba con la maestría. La duración de la enseñanza no siempre era igual, oscilaba entre un mínimo de tres años y medio y un máximo de nueve. Normalmente se iniciaba a partir de la fecha en que se formalizaba la escritura notarial y finalizaba una vez trascurrido el tiempo de formación. Al tratarse de un oficio donde la materia principal era el barro, pasarían un periodo de tiempo en el manejo del torno hasta alcanzar una gran habilidad en el mismo. En cuanto a la iniciación en el aprendizaje del pintado de la cerámica decorada, fue tarea de ardua labor. No todos los aprendices tuvieron la misma habilidad con los pinceles.

Una vez concluido el periodo estipulado de aprendizaje se accedía a oficial, siendo un grado intermedio entre el aprendiz y el maestro. Para obtener el grado de maestro, el aspirante debía examinarse.

![Zafa, loza azul, serie: el ramillete floral, último tercio del S. XVIII, Leyenda SOI DE MI SEÑORA D[O]ÑA ANTONIA PEREZ. Colección Ángel Revuelta García, Madrid](/sites/default/files/inline-images/zafa._Antonia_Perez_0.png)

En cuanto al papel de la mujer en el alfar fue muy destacado. Por la documentación notarial se sabe que los alfares podían estar regentados por mujeres, una vez que enviudaban, manteniendo a un oficial al frente. Ejemplo de ello es doña María Fernández Montesino (1661), quien se queda frente al taller cuando enviuda de su marido el maestro alfarero Felipe Lozano. Y, además, se tienen nombres de alfareras del siglo XVIII como Juana Padilla, siendo esta familia una de las principales sagas de alfareros de loza entrefina documentada entre los siglos XVI al XIX.

4. La comercialización

El cuarto ámbito de la exposición se centra en mostrar la comercialización de estas producciones esmaltadas, a través de los encargos y los clientes.

Existió una amplia red de comercialización entre el centro productor, Hellín, y las diferentes poblaciones del Reino de Murcia, llegando las vajillas a venderse en los distintos mercados y ferias para el consumo de sus habitantes.

La distribución de las piezas la hacían los arrieros de Hellín, junto con los de otras poblaciones cercanas. El medio de transporte fue a través de dos vías, por un lado, las caballerías y, por otro, los carros. Por tanto, las piezas se dispondrían indistintamente bien en seras de esparto sobre los lomos de los animales o bien en carros, siempre envueltas en paja para evitar roturas con el traqueteo de los caminos.

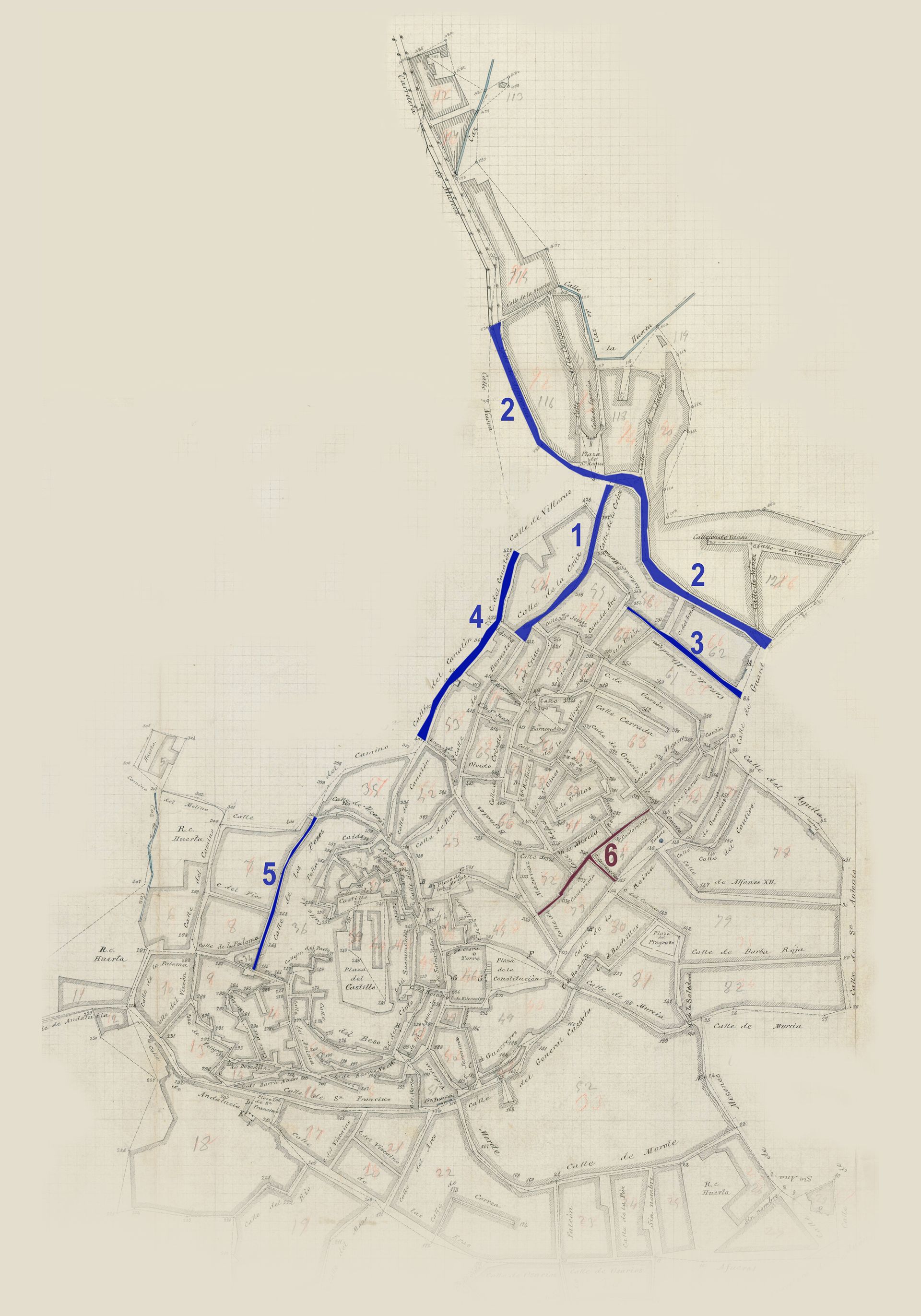

Mapa de comercialización de las lozas de Hellín

Los encargos eran de dos tipos: la fabricación de vajillas de mesa para las comunidades religiosas y civiles, además de cerámica aplicada a la arquitectura, concretamente de azulejos para revestir los chapiteles de las torres de edificios, solados para palacios episcopales y camarines de las iglesias conventuales y de santuarios.

Los clientes fueron el poder civil (concejos), el religioso (clero regular y secular), las cofradías, los artífices (escultores, pintores y plateros), además de las profesiones liberales como notarios, médicos o boticarios y grupos sociales más modestos. Uno de los escenarios donde la obra hellinera estuvo siempre presente fueron los conventos de las diócesis de Cartagena y de Orihuela, y de la Archidiócesis de Toledo. Sin duda, las comunidades religiosas fueron importantes clientes de los obradores hellineros. Además, escultores barrocos como el afamado Francisco Salzillo fue propietario de varias piezas de vajilla hellinera, tanto para la mesa como para el aseo personal.

![Fuente, loza azul, serie: heráldica civil, hacia 1736-1768, leyenda D. NICOLAS SER[R]ANO AGVADO, Museo Arqueológico Nacional (inv. 63.605)](/sites/default/files/inline-images/fuente_MAN%20%281%29.jpg)

5. Las producciones

El quinto ámbito está dedicado al estudio de las producciones, tanto de formas abiertas como cerradas. Unas fueron destinadas a la vajilla de mesa y otras al aseo personal, además de otros usos como el religioso o el farmacéutico. También manufacturaron cerámica aplicada a la arquitectura, como la azulejería, las placas funerarias o las tejas vidriadas en blanco o en azul.

Los motivos decorativos representados en las lozas fueron muy variados, siendo los temas vegetales los más abundantes, pero, además, están presentes los zoomorfos, los paisajes, las arquitecturas, la heráldica, el águila bicéfala, entre otros. Los repertorios se desarrollan en la loza bicolor (azul y ocre), en la tricolor (azul, ocre y manganeso) y en la monocolor, donde está presente únicamente el color azul cobalto sobre blanco.

Benditera, loza bicolor, serie: motivos religiosos, primera mitad del siglo XVIII. Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Hellín (Albacete)

Algunas de las lozas (formas abiertas y cerradas) se singularizan por presentar unas variadas e interesantes inscripciones, tratándose de una fuente de gran interés por la diversa información que proporcionan, las cuales sirven para conocer diferentes aspectos de la cultura y sociedad de la Edad Moderna y Contemporánea. Las inscripciones que se han localizado forman un corpus importante con rasgos propios. Unas aluden a los nombres de sus propietarios, sin duda las que más ejemplos se conocen, otras a los de órdenes religiosas, a los espacios conventuales, a otros edificios religiosos como templos, ermitas, santuarios, etc., a órganos de gobierno, a la función del objeto, a productos farmacéuticos, a epitafios, a nombres de calles y numeraciones de viviendas junto con las que mencionan leyendas joviales, del vía crucis o conmemorativas.

![Pila bautismal, loza azul, serie: motivos religiosos, primer tercio del siglo XIX, Leyenda PILA BA[U]TISMAL DEL AYUDA PAR[R]OQV[I]A DE LA B[ILLA] DE YECLA, Museo Arqueológico Municipal “Cayetano de Mergelina”. Yecla (Murcia)](/sites/default/files/inline-images/pila_bautismal.png)

![Cruz, esmaltada y pintada en azul cobalto, ocre y verde, Leyenda MEMENTO MORI, ET NUNQ[UA]M, PECABIS. AÑO DE 1721, MUSS Hellín (inv. DEARQ0196)](/sites/default/files/inline-images/Cruz_MUSS_0.png)

Hoy, esta exposición celebra el legado de estos alfareros, hombres y mujeres que, durante generaciones, se dedicaron en cuerpo y alma a su oficio. Estas hermosas cerámicas esmaltadas nos permiten rescatar sus historias del olvido y se muestran por primera vez en todo su brillo y esplendor. Es una ocasión única para ver reunidas una selección de las mejores ciento diez cerámicas esmaltadas (loza blanca, loza bicolor, loza tricolor y loza azul) que se conservan en España.

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo científico que aborda el estudio de las cerámicas esmaltadas de los alfares de Hellín durante los siglos XVI al XIX. Se divide en dos partes: la primera consta de cinco artículos científicos que corresponde a los ámbitos de la exposición y la segunda, las fichas catálogo de las 110 piezas expuestas. Se puede adquirir a través de la Fundación Impulsa

Autor: Pascual Clemente López. Museo de Albacete

Vídeos relacionados con la exposición:

- Avance de la exposición: La loza de Hellín. Brillo y color

- La loza de Hellín. Brillo y color

- La loza de Hellín, paseo por una exposición

- Recorremos la exposición ‘La loza de Hellín. Brillo y Color’ que acoge el Museo de Albacete y que es buen plan para este verano y conocer más sobre nuestra historia

José Lillo el Sáb, 02/08/2025 - 08:22

Qué gran trabajo se aprecia detrás de esta magnífica exposición.